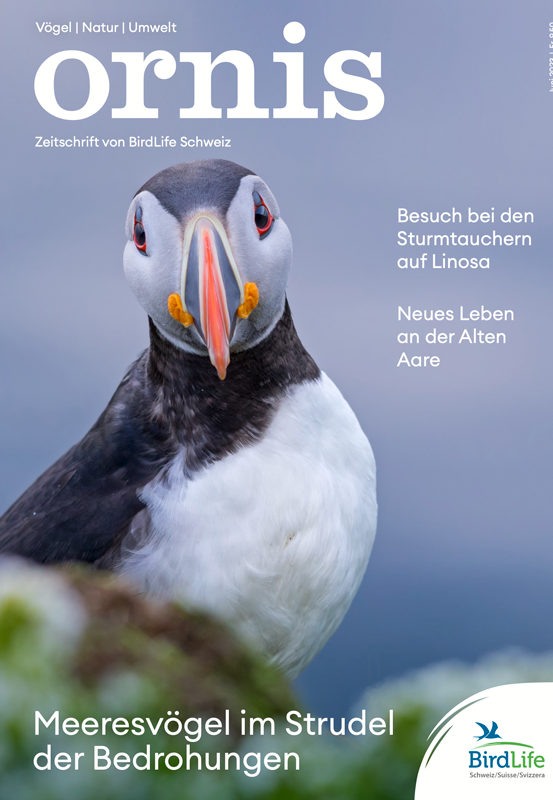

Die Fotofallen werden an einem Baum beim Balzplatz der Auerhühner befestigt und mit einem Stahlkabel gesichert. Wildhüter Urs Büchler entnimmt den Chip. © Franz Rudmann

Auerhuhnmonitoring. Das Auerhuhn wird immer seltener in der Schweiz. Im Rahmen des Aktionsplans Auerhuhn werten die Kantone die Lebensräume des bedrohten Raufusshuhns auf. Für die Erfolgskontrolle der getroffenen Massnahmen müssen die Auerhuhnbestände ermittelt werden, was aufwändig ist. Eine kostengünstige Alternative zu den gängigen Methoden wäre ein Monitoring der Bestände mit Fotofallen.

Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) ist bei uns eine Charakterart der montanen und subalpinen Wälder. Diese müssen gross, reich strukturiert und mit vielen Lücken versehen sein und im Sommer genügend Beerensträucher, Kräuter und Gräser bieten. Das Auerhuhn wird als Schirmart für den Gebirgswald angesehen. Massnahmen, die dem Auerhuhn zugute kommen, werden auch auf andere Arten des Gebirgswaldes eine positive Wirkung haben.

Der Bestand des Auerhuhns ist seit über hundert Jahren rückläufig. Die verbliebenen Kleinpopulationen, die zum Teil räumlich weit auseinander liegen, weisen untereinander nur noch sporadisch Austausch auf. Mit dem Aktionsplan Auerhuhn des Programms Artenförderung Vögel Schweiz wollen die Schweizerische Vogelwarte Sempach, der SVS/BirdLife Schweiz und das BAFU das Auerhuhn so weit fördern, dass es wieder Populationsgrössen erreicht, die normale Bestandesschwankungen überleben. In einer ersten Etappe sollen sich die Bestände der Art bis ins Jahr 2035 so weit erholen, dass sie wieder ungefähr denjenigen der Jahre 1968 bis 1971 entsprechen.

Nach offizieller Strategie sind die Massnahmen auf Gebiete mit substanziellen Auerhuhnpopulationen zu fokussieren. Die Kantone Schwyz und St. Gallen weisen am östlichen Alpennordrand die grössten Populationen und das grösste Lebensraumpotenzial auf, was eine Konzentration der Bemühungen auf diese Gebiete aufdrängt. Hier ist die Lebensraumqualität zu erhalten, wo nötig zu verbessern und auszuweiten sowie die verschiedenen Lebensräume über Trittsteine zu vernetzen und Störungen zu minimieren.

Bislang ist schwergewichtig die Aufwertung der Lebensräume angegangen worden. Man orientiert sich dabei einerseits an den Waldbildern des hohen Nordens, wo die Hühner ihre Hauptverbreitung haben, und an einheimischen Waldbildern mit Vorkommen, andererseits an wissenschaftlichen Lebensraumuntersuchungen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass jeder Wald seine Eigenheiten bezüglich Wuchsdynamik, Verjüngungsfreudigkeit, Artenzusammensetzung, Entstehungsgeschichte und Stabilität aufweist und die Hühner nicht immer so reagieren, wie wir es erwarten. Dem Erfahrungsschatz lokaler Kenner bezüglich Wald und Jagd kommt daher zusätzlich eine grosse Bedeutung zu.

Es ist selbstverständlich, dass man den Erfolg der getroffenen Massnahmen laufend kontrollieren muss, um deren Effizienz zu überprüfen und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen zu können. Dies kann man einerseits tun, indem man die bearbeiteten Lebensräume mit dem Sollwert bezüglich Qualität und Quantität vergleicht, andererseits über den Nachweis der Entwicklung der Auerhuhnbestände im lokalen, regionalen und überregionalen Bereich.

Nach gängiger Theorie sollten Lebensraumverbesserungen eine Zunahme der Auerhuhnbestände bewirken. Auerhuhnbestände sind aber sehr schwierig zu ermitteln. Früher benutzten die Jäger die Eigenart der Hühner, dass diese zur Fortpflanzung über viele Jahre bestimmte Balzplätze aufsuchen, und schossen sie am Balzplatz. Das ist zum Glück vorbei. Später erfolgten an den Balzplätzen Zählungen durch Wildhut und Naturschutz. Weil die Anzahl Tiere vom Ansitz aus oft nicht voll erfasst werden kann und diese verschiedene Plätze besuchen können, sind die so ermittelten Zahlen mit Fehlern behaftet und stark lückenhaft. Zudem ist der Erhebungsaufwand gross.

Die Grösse der benutzten Lebensräume gibt ebenfalls einen Anhaltspunkt, aber keine konkreten Bestandeszahlen. Ein besseres Resultat liefern Schätzungen anhand der Nutzung der Wintereinstände. Die beste Annäherung an die Bestandeszahlen ist jedoch mit der Identifikation der Individuen mittels DNS-Analysen, zum Beispiel im Kot, zu erreichen. Diese Methode ist aber aus Kostengründen nicht generell anwendbar. Und trotzdem möchte der Praktiker eine verlässliche Methode zur Hand haben, um den Erfolg der getroffenen Fördermassnahmen möglichst laufend beurteilen zu können und allfälligen unerwarteten Bestandsrückgängen nachzugehen.

Da Auerhühner über individuelle Fleckenmuster verfügen – beim Hahn am aufgestellten Stoss und bei der Henne am Hals und an der Schulter – sollte ein Versuch zeigen, wie weit das Bildmaterial von Fotofallen den Anforderungen an eine individuelle Ansprache der verschiedenen Tiere genügt.

Die kantonale Wildhut St. Gallen stellte vier Fallen vom Typ Reconyx zur Verfügung. Die Fallen erfassen bewegte Tiere auf 2 bis 16 Meter Distanz und ergeben am Tag farbige, in der Nacht über Infrarot schwarz-weisse Bilder mit Angabe des Datums und der genauen Uhrzeit. Die vier Fallen wurden Anfang April 2011 im Balzplatzbereich des Waldreservats Kreisalpen auf der Schwägalp aufgestellt. Bei einer Kontrolle sechs Tage später musste eine Fotofalle entfernt werden, da sie nicht funktionierte. Nach rund sieben Wochen wurden alle Fallen entfernt und ausgewertet.

Die Fotofallen werden an einem Baum beim Balzplatz der Auerhühner befestigt und mit einem Stahlkabel gesichert. Wildhüter Urs Büchler entnimmt den Chip. © Franz Rudmann

Von 105 aufgenommenen Bildern zeigten 75 Prozent bestimmbare Individuen. 26 Bilder waren nicht genügend lesbar oder der Stoss war nicht entfaltet. Insgesamt wurden drei Hähne identifiziert. Die sieben Hennenbilder waren nicht scharf, sodass sie nur einem Tier zugeschrieben wurden. Natürlich ist das ganze Balzplatzgeschehen mit nur drei Fallen nicht vollständig erfasst worden.

Der Versuch ergab Bilder von genügend interpretierbarer Qualität. Die drei Hähne konnten trotz ihrer nicht immer optimalen Stellung zur Kamera mit Sicherheit unterschieden werden. Für eine optimale Ansprache sollte der Stoss frontal gegen die Kamera gerichtet sein. Die ausgefallene Falle war entsprechend platziert.

Das Balzplatzzentrum muss daher mit genügend Fallen mit unterschiedlicher Ausrichtung umstellt werden. Weil die jungen Hähne das Balzzentrum noch meiden und oft nur am Rande paradieren, sind diese Gebiete ebenfalls mit Fallen zu erfassen. Jährlich wiederkehrende Aufnahmen werden Einblick in die Populationsdynamik geben.

Offen ist die Frage, ob bei wesentlich erhöhter Anzahl Hühner, zum Beispiel bei Aufnahmen auf verschiedenen Balzplätzen, die Ansprache der Tiere noch genügend sicher erfolgen kann. Eine Fortsetzung des Versuches ist daher geplant.

Franz Rudmann ist Präsident der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft Raufusshühner IAR. Von 1978 bis 2000 war er Kreisoberförster im Toggenburg.

Positive Bilanz. Die Äsche ist in der Schweiz gefährdet, weil frei fliessende grössere Flüsse mit Kiesuntergrund als Laichplätze rar geworden sind. Bereits Mitte der 1990er-Jahre wies eine wissenschaftliche Studie an der Aare zudem eindeutige Anzeichen einer Überfischung nach. Doch erst nach dem Jahrhunderthochwasser von 2005, das einen grossen Teil der Äschenpopulation in der Aare weggeschwemmt hatte, reagierte der Kanton Bern und führte 2008 ein dreijähriges Fangmoratorium ein. Jetzt liegen die Ergebnisse der Erfolgskontrolle vor.

Die Europäische Sumpfschildkröte. Fast wäre unsere einzige einheimische Schildkröte, die Europäische Sumpfschildkröte, ganz aus der Schweiz verschwunden. Heute hat sie dank Wiederansiedlungsprojekten wieder gute Überlebenschancen in unserem Land. Die karch koordiniert die Projekte, der SVS/BirdLife Schweiz unterstützt die Vorhaben mit einer Informationskampagne in seinem Naturschutzzentrum in La Sauge.

Ornis ist die Zeitschrift über Vögel, Natur und Naturschutz. Entdecken Sie 6-mal im Jahr wunderbar bebilderte Berichte, Reportagen aus dem In- und Ausland, Portfolios und vieles mehr!

Haben Sie ein Abo? Melden Sie sich an (Link ganz oben) und lesen Sie innert Sekunden weiter.

Zählen mit der Kamera