Anfang des letzten Jahrhunderts war der Silberreiher in der Schweiz eine Seltenheit. Zwischen 1900 und 1971 erfolgten nur gerade 15 Nachweise dieser auffälligen Spezies. Seither wurde er regelmässig im Winterhalbjahr bei uns beobachtet; ab 1993/94 sind alljährliche Überwinterungen dokumentiert. Danach stieg die Zahl der Beobachtungen sprunghaft an, und ab 2010 werden bei den winterlichen Wasservogelzählungen der Vogelwarte jeweils ziemlich konstant 250 Tiere erhoben.

Vor allem am Südostufer des Neuenburgersees und in den umliegenden Gebieten tritt der Silberreiher in grösseren Gruppen von bis zu 150 Tieren auf. Auch die Zahl der Sommerfeststellungen ist in den letzten 20 Jahren angestiegen, allerdings auf deutlich tieferem Niveau. Bisheriger Höhepunkt war die erfolgreiche Brut eines Silberreiher-Paares im Schutzgebiet der Grande Cariçaie am Neuenburgersee. Diese Brut generierte schweizweit ein breites Medienecho, unter anderem mit Artikeln im Blick und in der Gratiszeitung 20 Minuten. Was hat zu der winterlichen Bestandszunahme geführt? Widerspiegelt das Muster gar die weltweite Entwicklung der Art?

Der grosse weisse Kosmopolit

Der Silberreiher ist ein ausgesprochener Kosmopolit und besiedelt alle Kontinente ausser der Arktis und der Antarktis. Insgesamt gibt es vier Unterarten, wobei in Europa die Nominatform Ardea alba alba vorkommt. Der gesamteuropäische Bestand beläuft sich auf 11 000 bis 24 000 Brutpaare. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in den ukrainischen und russischen Feuchtgebieten.

In Mitteleuropa sind vor allem die Bestände in Ungarn (2000 Brutpaare) und im österreichischen Teil des Neusiedler Sees (gut 700 Paare) relevant. Daneben gibt es kleinere Brutvorkommen in Holland, Italien, Frankreich, Spanien, Lettland und Polen. Europäische Silberreiher überwintern traditionell am Nordrand des Mittelmeers, an der Schwarzmeerküste und vermehrt in Mitteleuropa.

Anders als der Graureiher baut der Silberreiher sein Nest nicht auf Bäumen, sondern am Boden in dichten, weitläufigen Altschilfbeständen. Die Nahrungssuche findet in den angrenzenden Flachwasserzonen statt, wo Fische und Amphibien erbeutet werden. Überwinternde Silberreiher jagen zudem Kleinsäuger und Wirbellose, wodurch sie sich zunehmend auch Wiesen oder Äcker als Jagdlebensraum erschliessen.

Wie sein kleinerer Cousin, der Seidenreiher, trägt der Silberreiher zur Brutzeit lange Schmuckfedern auf dem Rücken, die sogenannten «Aigrettes». Diese wurden ihm fast zum Verhängnis, weil sie seit alters sehr gefragt waren: In Neuseeland zierten sie die Köpfe von Maorihäuptlingen, in Europa Helme französischer Offiziere. Richtig kritisch wurde es für den Silberreiher mit dem exzessiven Federhandel zur vorletzten Jahrhundertwende. Damals waren extravagante Hüte aus Vogelfedern bei den vornehmen Damen Europas und der USA in Mode – die meistgesuchtesten Federn waren die Aigrettes von Silber- und Seidenreiher. Der Handel wurde ausschliesslich durch Wildvogeljagd gedeckt.

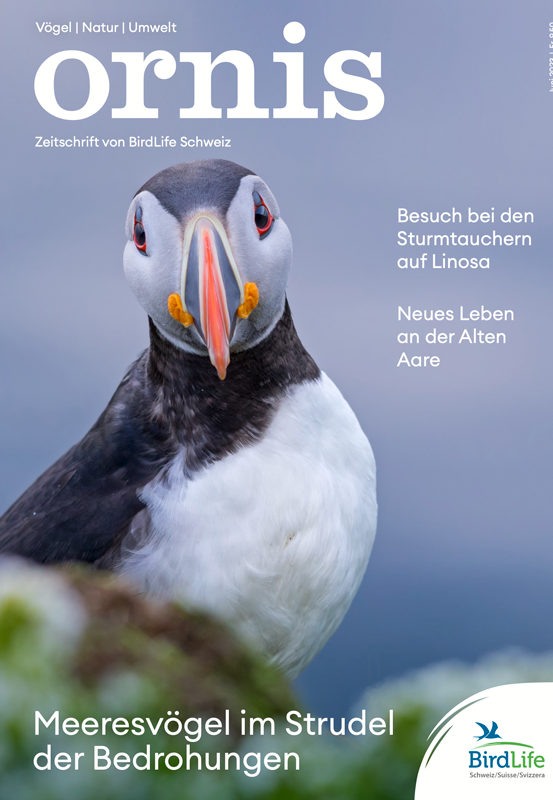

Beobachtungen des schneeweiss gefiederten Silberreihers haben in der Schweiz stark zugenommen. © Mathias Schäf

Federn gegen Gold

Ein Silberreiher hat etwa 40 bis 50 Schmuckfedern, womit 150 bis 300 erwachsene Tiere für 1 Kilogramm Aigrettes benötigt werden. Der Handel und die Jagd waren einkömmlich: Zeitweise waren die Aigrettes ihr doppeltes Gewicht in Gold wert! Hauptdrehscheiben des Federhandels waren London, Wien, Berlin, Paris und New York. Die negativen Auswirkungen auf den Silberreiher waren indes weltweit zu spüren. Genaue Zahlen liegen wenige vor, aber das Ausmass war gigantisch: Zu Spitzenzeiten fanden zum Beispiel in Paris rund 10 000 Personen im Federhandel ihr Auskommen.

Der Jahresbedarf eines Londoner Spezialunternehmens zur vorletzten Jahrhundertwende ist mit 50 000 Unzen Aigrettes überliefert, was 200 000 getöteten Vögeln entspricht. Zwischen 1899 und 1912 wurden rund

15 000 Kilogramm (!) Aigrettes aus Argentinien, Venezuela und Brasilien exportiert. Zur Direktverfolgung hinzu kamen die Schäden an den Gelegen und tausende verhungerte Jungvögel, da die Bejagung der Altvögel während der Brutzeit erfolgte.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Bestände weltweit dramatisch zusammengebrochen, viele europäische Brutvorkommen fast ausgelöscht. Das Abschlachten führte aber auch zu einer positiven Gegenreaktion, indem nämlich verschiedene Vogelschutzorganisationen gegründet wurden, so auch BirdLife International unter dem damaligen Namen ICBP. Nach grossen Kampagnen wurde der Federhandel in London und New York verboten. Fast zeitgleich änderte sich der Geschmack in der Damenmode, und die Jagd wurde in der Folge fast eingestellt.

Die europäischen Bestände erholten sich daraufhin rasch, auch wenn grossflächige Feuchtgebiets-Meliorationen und Verbauungen zwischenzeitlich nochmals zu Bestandseinbrüchen führten. Das wichtige Vorkommen am Neusiedler See startete 1935 mit 50 Brutpaaren und pendelt sich jetzt nach zeitweise fast exponentiellem Wachstum bei ungefähr 700 Brutpaaren ein.

Grosserfolg des Vogelschutzes

Am Neusiedler See sind Bruterfolg und Bestand des Silberreihers intensiv untersucht worden. Nach Jahren mit extrem niedrigem Wasserstand im Sommer kommt es jeweils im nächsten Frühling zu Bestandseinbrüchen. Niedrige Wasserstände führen möglicherwiese zu verringertem Bruterfolg für Fische und daher zu geringerer Beute für die Reiher im folgenden Jahr. Auch der Bruterfolg scheint an die Wasserdynamik im Frühling gekoppelt zu sein: Schnell fallende Wasserstände während der Jungenaufzucht steigern den Bruterfolg. Auch hier wird mit der besseren Fischverfügbarkeit bei niedrigen Wasserständen argumentiert.

Das Wachstum der Brutpopulation am Neusiedler See und in Ungarn ist wahrscheinlich einer der Gründe für die Arealausdehnung nach Westeuropa und somit auch für die Schweizer Brut von 2013. Dies widerspiegeln auch die Neubesiedlungen der letzten 25 Jahre im Podelta (Italien) und im Ebrodelta (Spanien), in Polen, in den Dombes und der Camargue (beide Frankreich) sowie die europaweite Zunahme von überwinternden und durchziehenden Vögeln. 2012 gab es zudem die ersten sicheren Bruten in Deutschland und Grossbritannien. Der europäische Bestand gilt heute als ungefährdet.

Die genaue Ursache für die massive Zunahme bleibt unklar. Diskutiert werden Veränderungen im Brutgebiet, in den Überwinterungsgebieten wie auch Immigration aus östlichen Populationen. Klar ist aber, dass diese Entwicklung ohne Feuchtgebietsschutz und Jagdverbot nicht stattgefunden hätte. Deshalb wird der Aufschwung des Silberreihers zu Recht als einer der grössten Erfolge im europäischen und weltweiten Vogelschutz angesehen.

Dr. Urs Kormann ist Fachmitarbeiter bei der Orniplan AG und interessiert sich für Fragen des Natur- und Artenschutzes.

Schmucker Immigrant