In der ersten Roten Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz von 1982 war noch von einem Rückgang der Gelbbauchunke in manchen Regionen die Rede und von ungefährdeten Populationen. Die Rote Liste aus dem Jahr 2005 hingegen berichtete bereits von einem langsamen Verschwinden aus allen Regionen. Zudem stellten die beteiligten Fachleute fest, dass die aktuelle Verbreitung überschätzt sein dürfte: Einzeltiere der langlebigen Gelbbauchunke können oft über Jahre im selben Gebiet nachgewiesen werden, ohne dass eine Fortpflanzung stattfindet. Und: Fördermassnahmen wirken häufig ungenügend. Als Grundlage für eine wirkungsvolle Förderung wurden deshalb Lebensraumanalysen mittels verschiedener statistischer Methoden durchgeführt.

An Dynamik angepasst

Die Gelbbauchunke ist ideal an die dynamischen Verhältnisse der Flussaue mit oftmals nur zeitweise Wasser führenden Seitengewässern angepasst. So laichen Gelbbauchunken über einen extrem langen Zeitraum von April bis August. Die Larven sind bei gutem Nahrungsangebot und hohen Temperaturen in der Lage, innerhalb von nur etwa fünf Wochen die Metamorphose zu erreichen. Sowohl Adulte als auch Juvenile zeigen eine hohe Flexibilität und verlassen angestammte Lebensräume, wenn sich die Bedingungen verschlechtern. Neue Lebensräume kolonisieren sie rasch.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Amphibienarten, die oftmals Tausende von Eiern abgeben, produzieren Weibchen der Gelbbauchunke höchstens 200, in der Regel aber nur 75-85 Eier, die in kleinen Paketen und oftmals in mehreren Tranchen abgelegt werden. Sie sind deshalb für die Reproduktion auf Gewässer angewiesen, wo der Druck von Fressfeinden und die Konkurrenz gering sind. Solche Bedingungen finden sich in Auentümpeln, die kurzzeitig nach Hochwasser oder bei saisonal ansteigendem Grundwasserspiegel entstehen. Unter Freilandbedingungen können Gelbbauchunken, die bis zu 15 Jahre alt werden, die Reproduktion bei ungünstigen Bedingungen über Jahre aussetzen.

Hohe Anforderungen an den Lebensraum

Anders als bei den meisten Amphibienarten lebt ein grosser Teil der Gelbbauchunken fast das gesamte Sommerhalbjahr über am Wasser. Entsprechend hoch sind ihre Anforderungen an die Gewässer. Oft lassen sich Aufenthalts- und Reproduktionsgewässer unterscheiden.

Damit sich eine Wasserstelle als Aufenthaltsgewässer eignet, sollte sie viele Kleinstrukturen aufweisen, über lange Zeit Wasser führen und nicht zu klein sein. Um sich zu reproduzieren, wählt die Gelbbauchunke hingegen Gewässer, die oftmals nur kurzzeitig Wasser führen. Die Austrocknungen verhindern, dass sich aquatische Fressfeinde (z.B. Wirbellose oder Fische) und Konkurrenten in hoher Dichte ansiedeln; dies ist für die bezüglich Zahl der Eier wenig produktive Gelbbauchunke entscheidend. Sie selber kommt, im Gegensatz zu ihren Prädatoren und Konkurrenten, mit gelegentlichen Austrocknungen des Reproduktionsgewässers gut zurecht.

In dieser ehemaligen Kiesgrube bei Rickenbach ZH liess sich die Gelbbauchunke erfolgreich fördern, indem die vielfältigen Lebensraumansprüche konsequent berücksichtigt wurden. Ähnliche Massnahmen sollen in den nächsten Jahren der Gelbbauchunke im Kanton Graubünden zugute kommen. © Mario Lippuner

Indem Gelbbauchunken für die Reproduktion nur zeitweise wasserführende Lebensräume wählen, vermeiden sie also Prädation und Konkurrenz. Die Reproduktionsgewässer können im Gegensatz zu den Aufenthaltsgewässern frei von Kleinstrukturen und vollständig besonnt sein. Im Idealfall ist der Grund schlickig-schlammig, und es sind nicht zu wenige Nährstoffe vorhanden.

Sowohl Aufenthalts- als auch Reproduktionsgewässer liegen in der Regel im oder in der Nähe von Wald. Da Gelbbauchunken vergleichsweise niedere Temperaturen bevorzugen, müssen sie im Sommer Hitze vermeiden können. Sie sind deshalb auf teilweise beschattete Lebensräume angewiesen.

Diese vielfältigen Lebensraumansprüche der Gelbbauchunke waren in der ursprünglichen, dynamischen Flussaue in idealer Weise erfüllt. Die Auen wiesen eine hohe Dichte an unterschiedlichsten Kleingewässern mit variierenden Wasserständen und Sukzessionsstadien auf, zwischen denen die Unken bei Bedarf wechseln konnten. Offene und bewaldete Stellen waren gleichermassen vorhanden. Heute sind die verbleibenden Gewässer unserer Kulturlandschaft in der Regel räumlich isoliert, die Dynamik fehlt. Unter diesen Bedingungen ist es für Gelbbauchunken in den meisten Fällen unmöglich, beständige Populationen auszubilden.

Bei Förderprogrammen sind daher folgende Punkte zu beachten: Es sind besonnte und beschattete Gewässer anzustreben, wobei die besonnten nur zeitweise Wasser führen dürfen. Die Gewässer sind möglichst zahlreich und in enger Nachbarschaft zueinander sowie im oder in der Nähe von Wald oder bei Hecken vorzusehen. Ein schlickig-lehmiger Gewässergrund und zahlreiche Kleinstrukturen am und im Wasser sind von Vorteil.

Das Beispiel Graubünden

Die Entwicklung des bündnerischen Verbreitungsgebietes der Gelbbauchunke zeigt, wie sich die Beseitigung der ursprünglichen Flussaue und der späteren Ersatzlebensräume auf den Bestand ausgewirkt haben (siehe Kasten S. 37). Vor der Korrektion der Flüsse im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Gelbbauchunke im Rheintal und dessen Seitentälern deutlich weiter verbreitet als heute und regional sogar häufig. Die Flussaue bot idealen Lebensraum.

In der ursprünglichen Flussaue des Rheintals war die Gelbbauchunke vor der Korrektion im 19. und frühen 20. Jahrhundert häufig anzutreffen. Stellenweise, wie hier bei Untervaz, konnte sich die Gelbbauchunke in kleinen Relikten der ursprünglichen Aue halten. © Mario Lippuner

Später funktionierten Kolmatierungsanlagen und Kiesabbauflächen mit Tümpeln und Weihern örtlich als Ersatzhabitate. Bei der Kolmatierung wird schlickreiches Flusswasser in Staubereiche eingelassen, die mit Dämmen unterteilt sind. Dort können sich die Schwebstoffe absetzen. Je nach Fracht bilden sich innert Jahren oder Jahrzehnten auf den vorher ertragslosen Kiesflächen beträchtliche, für die Landwirtschaft nutzbare Auflandungen. Die Anlagen enthielten Biotope, die ökologisch einem Spektrum vom temporär überfluteten Flussbereich bis zum streckenweise permanenten Altwasserarm mit schwankendem Wasserstand entsprachen. Die Lebensräume in den Kolmatierungsanlagen und Kiesabbauflächen verschwanden jedoch ab den 1950er-Jahren grösstenteils wieder. Alles in allem gingen sämtliche für die Gelbbauchunke geeigneten Lebensräume bis auf kleine Relikte verloren. Entsprechend selten ist die kleine Unke heute. Im Kanton Graubünden waren 2014 lediglich noch einige oftmals isolierte Restpopulationen in den unteren Abschnitten des Rheintals vorhanden; im unteren Prättigau gelangen 2003 letztmals Nachweise der Gelbbauchunke.

Die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) und das Bundesamt für Umwelt (BAFU) haben nun ein Konzept ausarbeiten lassen. Ziel ist es, den negativen Trend der Gelbbauchunke im Bünder Rheintal und im unteren Prättigau zu stoppen und mittelfristig das ehemalige Verbreitungsgebiet wieder herzustellen. Die verbleibenden Lebensräume werden aufgewertet, sodass sich individuenreiche Quellpopulationen aufbauen können. Diese bilden die Grundlage für die Kolonisierung neu geschaffener Lebensräume und eine ökologische Vernetzung. Entlang des Rheins wird ein Korridor mit nahe aufeinanderfolgenden geeigneten Lebensräumen geschaffen; so können sich die Unken selbständig talaufwärts ausbreiten. Damit wird auch eine Verbindung zu den naturnahen Rhäzünser Rheinauen hergestellt. Bei der Planung werden die oben beschriebenen unterschiedlichen Lebensraumparameter berücksichtigt.

Das Projekt zur Förderung der Gelbbauchunke im Bündnerland ist Bestandteil der nationalen Initiative «1001 Weiher» von karch und BAFU (siehe Ornis 1/13). Im Rahmen dieser Initiative sollen innerhalb von zehn Jahren mindestens 1000 temporäre Tümpel entstehen.

Mario Lippuner ist selbständig erwerbender Biologe und Ingenieur sowie Regionalvertreter der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) im Kanton Zürich.

Kontaktstelle der Initiative «1001 Weiher»:

Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (karch), Ursina Tobler, ursina.tobler@unine.ch, Tel. 032 725 72 41.

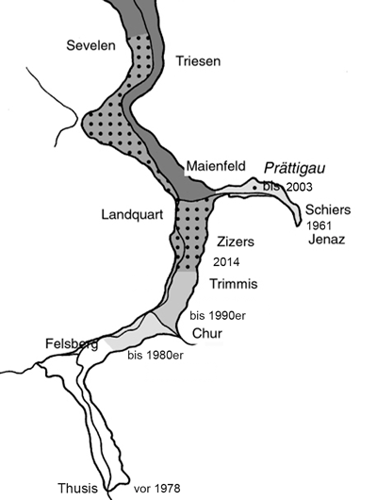

Der Rückgang der Gelbbauchunke im Kanton Graubünden

Im Bündner Rheintal und im unteren Prättigau ist die Gelbbauchunke stark zurückgegangen. Die hellste Schraffur in der Karte bezeichnet das ursprünglich bekannte Verbreitungsgebiet, dunklere Schraffuren die Verbreitung in späteren Inventaren. Mit Einzelpunkten sind Inselpopulationen markiert. Die Jahreszahlen stehen als Indikator für den Rückgang, z.B. für den letzten bzw. südlichsten Nachweis.

Heute beschränkt sich die Verbreitung der Gelbbauchunke auf das Rheintal talaufwärts bis Trimmis; im Prättigau ist die aktuelle Situation unklar. Während zwischen Landquart und Trimmis nur noch vereinzelte und oft räumlich isolierte Vorkommen zu verzeichnen sind (Punktraster), schliesst nördlich von Landquart auf der rechten Rheinseite eine etwas durchgehendere Verbreitung an (dunkelgraue Fläche).

Ursprüngliches und heutiges Verbreitungsgebiet der Gelbbauchunke. Karte nach Lippuner & Heusser 2001, angepasst.

Auf Vielfalt angewiesen